登录 / 注册

登录 / 注册

“中国的生物技术工业正在爆发。”面对大幅增长的业务收入和持续新增的客户订单,维亚生物科技控股集团(下称“维亚生物”,01873.HK)董事长兼首席执行官毛晨对第一财经记者表示。

2008年在上海张江成立的维亚生物,主要从事CRO药物发现服务,以及贯穿药品全生产流程的CMC/CDMO服务。

“签订的新合同中有大量新冒出来的公司名字,本来一个月可能一两个,现在几十家冒出来。”毛晨说,尤其是,用人民币支付的订单在增加。“目前国内客户业务占比大约是17%,但接下来可能是25%、30%这种速度增长,很快。”

CXO业绩爆发背后

2020年初暴发的新冠疫情,依然在全球蔓延,叠加人口老龄化、新兴技术涌现等长期因素,推动医药领域创新需求放量,全球新药研发投入持续上升。

由于新药研发投入大、周期长、风险高,且近年来新药研发的投资回报比不断下降。为降低研发成本、缩短新药上市周期,药企会更多选择将药物研发、生产制造等环节外包。

也因此,全球医药外包服务(CXO,包括CRO、CMO、CDMO)近年来蓬勃发展。仅在CRO领域,咨询公司Frost&Sullivan预测,行业市场规模将从2019年的626亿美元,增至2024年的960亿美元,有望成长为全球千亿美元规模的市场。

得益于疫情的有效防控,中国CXO行业的离岸订单也在持续增加。同时,包括集采、药品上市许可持有人制度(MAH)以及相关政策推动,中国药企更多转向创新驱动,为CXO服务带来了新的增量需求。

德勤发布的《2021年中国生命科学与医疗行业并购市场白皮书》称, 2019~2024年,中国药品研发支出预计将以18%的复合增长率增长,远超全球平均水平。2019~2022年,中国医药CRO市场规模预计将从815亿元人民币,增至1402亿元。

这种增长,已经反映在了多家CXO企业的财报上。

中报显示,截至2021年6月30日(报告期),维亚生物收入由上一年同期约197.6百万元(人民币,下同)大幅增加至约1026.5百万元,较上一年同期增幅约为419.5%;毛利由上一年同期约100.1百万元大幅增加至约316.3百万元,较上一年同期增幅约为216.0%;经调整后净利润由上一年同期约123.7百万元增加至约204.9百万元,较上一年同期增幅约为65.6%。

中报称,业绩的增长主要来源于药物发现服务的高速增长,以及并购整合带来的小分子临床前及商业化阶段CDMO服务增加。

仅在CRO领域,报告期内,维亚生物药物发现服务收入大幅增至约321.1百万元,较上一年同期(约197.6百万元)增长约62.5%;在手订单合同金额约为8.48亿元,相较上一年同期(约4.93亿元)显著增长约72.0%。

泰格医药(03347.HK)2021年前三季度公司主营收入33.95亿元,同比上升47.58%;归母净利润17.81亿元,同比上升35.13%;扣非净利润8.69亿元,同比上升74.62%。

凯莱英((002821.SZ)2021年前三季度营收29.23亿元,同比增长40.34%;归母净利润6.95亿元同比增长37.26%;扣非净利润5.96亿元,同比上升30.58%。

药明康德(603259.SH/2359.HK)2021年前三季度营业收入同比增长39.8%至165.21亿元。新增客户超过1300家,活跃客户数量超过5640家。报告期内,药明康德来自美国、欧洲、中国客户收入分别为90.11亿元、22.55亿元、40.38亿元。从收入同比增速来看,来自中国客户的收入同比增速为45%,高于美国(38%)、欧洲(33%)客户。

新企业大增 新园区涌现

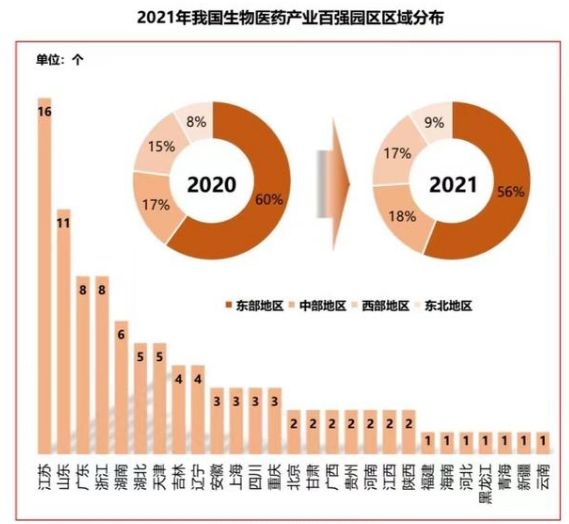

来自中国的CXO新订单、新客户快速增加的背后,是中国生物医药产业的快速发展,以及更多城市将生物医药纳入自己的重点产业布局。

一家总部位于上海的产业园区运营和招商机构负责人告诉记者,目前许多发达地区会选择把生物医药作为产业发展重点,经济实力相对弱一些的,则会选择医疗器械作重点。各地政府都会给予这些产业和企业非常大力度的支持,包括提供设备、人才公寓、厂房、税收补贴,以及成立政府引导基金,集聚相应的股权基金,为产业提供资本支持。

“可能是受到合肥成功投资了蔚来等案例的影响,目前一些地方政府对于股权投资放得比较开,特别是投给生物医药。”该负责人说。

该负责人表示,近年来该公司接到的生物医药项目大幅增长,占公司项目总量的40%~50%。其中也不乏手握技术的海归人才,希望凭借自己的团队、科研成果,找到地方支持配套并落地。“大概占到生物医药项目的1/3。”

企查查数据显示,截至2021年12月28日,从城市分布来看,深圳共计2604家生物医药类企业,位居首位,上海以2272家排名第二位。此外,广州(1271家)、北京(1059家)、苏州(1013家)、南京(1005家)四城的相关企业数量尾随其后,均超过一千家。